Ho più volte trattato la questione che “nel fundraising l’ultimo problema sono i soldi” e che la raccolta fondi non sia che un output di un processo (di fundraising, appunto) ben più lungo costellato da una serie di variabili tra loro dipendenti. Ringrazio Christian Elevati per tornare a parlarne e a ribadirne il concetto in questo suo articolo. Christian è titolare del corso Pianificazione strategica per il fundraising che si terrà in presenza e online i prossimi 15 e 16 novembre. Il corso è anche il primo modulo del Master SFREM, l’executive master in startup fundraising della Fundraising Academy.

Buona lettura.

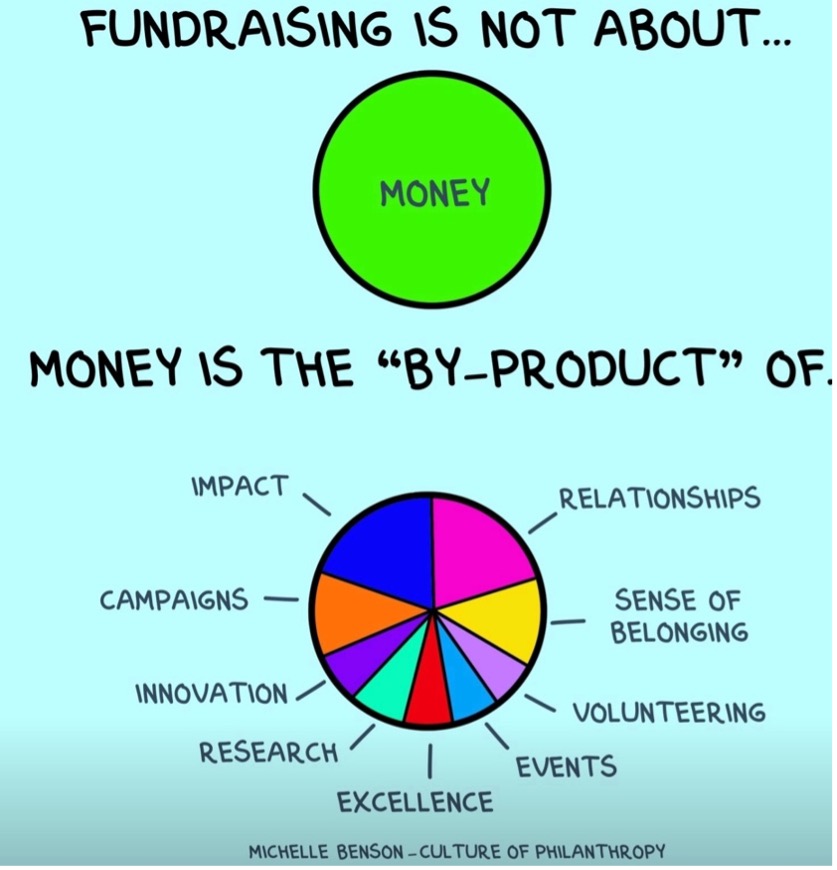

Lo so, può sembrare che io sia improvvisamente impazzito, ma vi sbagliereste. Poiché la donazione è “solo” il risultato del fundraising, il suo “sotto-prodotto”. E per spiegare questa, che sembra una boutade, mi appoggerò alla bellissima grafica di Michelle Benson:

Fra le fette di torta che si trovano nella parte inferiore della grafica, qui mi interessa soffermarmi su quella relativa all’impatto. Ora, la parola “impatto” è ormai talmente abusata che dentro ci troviamo tutto e il contrario di tutto. Compresi tentativi più o meno strutturati di fare “washing” o marchettate, che alla fine, smaltiti gli eventuali successi di raccolta iniziali, finiscono sempre per rivoltarsi contro chi li ha ideati, con effetti negativi – questi sì duraturi – sulla reputazione dell’organizzazione.

Per cui, qui per “impatto” intenderemo solamente la reale capacità di un’organizzazione di migliorare la vita di una comunità o di un ecosistema, capacità che è misurata e dimostrata rigorosamente, anche grazie a professionisti e fonti di verifica esterni e indipendenti. Perché questo avvenga, l’intera organizzazione deve essere orientata all’impatto così inteso, dal momento che definisce i propri obiettivi di medio-lungo periodo a quando realizza gli interventi nei territori, da quando seleziona il personale o forma i volontari a quando redige il Bilancio Sociale, nelle decisioni strategiche del Board come in tutti i processi operativi interni. E potrei andare avanti, ma credo che il senso sia chiaro: è l’intera organizzazione che genera e dimostra l’impatto e non il fundraiser o il valutatore esterno di turno.

Solo avendo dati in quantità e qualità significativa (potremmo definirli “sostanziosi”), che non si limitano a certificare quanti corsi per disoccupati abbiamo erogato, ma quanti disoccupati hanno trovato lavoro in modo stabile e dignitoso grazie al nostro lavoro e a quello dei nostri partner – giusto per fare un esempio e per capirci – riusciremo a costruire relazioni e senso di appartenenza tali da portare a donazioni continuative e durature. Solo grazie a questi dati “sostanziosi” potremo impostare campagne, eventi, azioni di people raising ecc. centrandoli sul reale valore che generiamo. Valore che non può ridursi ai pasti distribuiti o alle ore di doposcuola, che sono certo importanti, ma che nascondono il perché facciamo quelle cose, e cioè restituire dignità, garantire salute o un’educazione di qualità a persone o bambini in difficoltà. Risultati in termini di cambiamenti nelle vite delle persone che dobbiamo essere in grado di dimostrare in modo professionale.

In sintesi, per fare fundraising, uno degli elementi centrali è unire le persone (donatori, volontari, partner, decisori politici… ) intorno a un impatto chiaro, rigorosamente dimostrato e condiviso. Questo significa che le nostre organizzazione dovranno sempre più strutturarsi come realtà orientate all’impatto (per come ho cercato di descriverlo) già a partire da Visione, Missione e pianificazione strategica pluriennale, cui devono seguire decisioni coerenti in termini di investimenti, di capacity building e di ri-organizzazione di ruoli e processi interni.