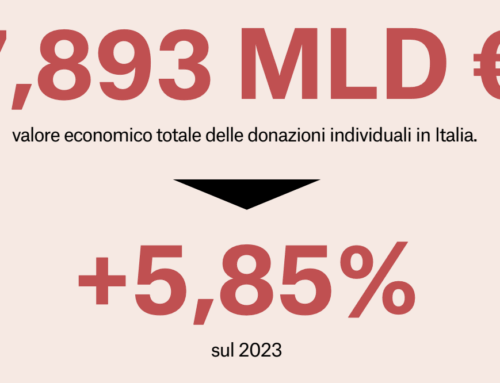

Oggi ti propongo una riflessione su resistenze, identità e trasformazione possibile nelle organizzazioni non profit. Perché cambiare è anche questione di sguardo.

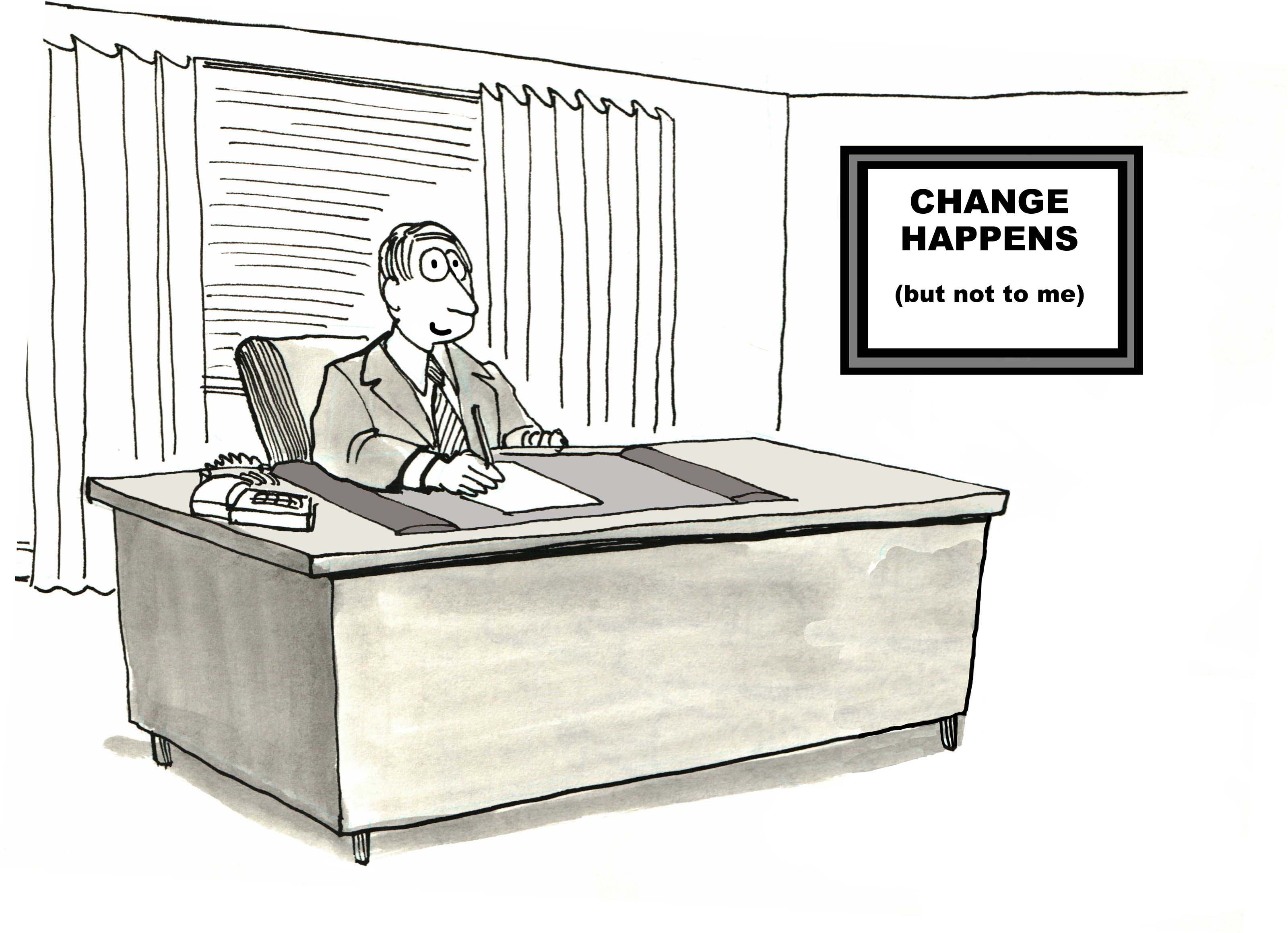

C’è infatti una frase che ritorna spesso. Una di quelle che sembrano innocue, quasi neutre, ma che inchiodano le possibilità. La si sente in riunione, in consulenza, in un confronto tra colleghi. Esce quasi senza pensarci, come una difesa gentile: “Abbiamo sempre fatto così.”

Non c’è da giudicare chi la pronuncia. È una frase che rassicura, che protegge. È la voce dell’esperienza, della consuetudine, della strada battuta mille volte. Eppure, ogni volta che la sento, penso che lì si nasconde qualcosa di più profondo. Un’abitudine che a volte è resistenza. A volte paura. A volte semplicemente stanchezza, quella sottile fatica di dover giustificare ogni tentativo di cambiamento.

Come aiutare le organizzazioni ad aprirsi al cambiamento senza perdere identità?

Ne abbiamo parlato più di una volta anche qui. Il cambiamento non è solo un tema ricorrente: è una tensione viva, concreta. È quel momento in cui ci si affaccia al bosco. Non al bosco ordinato dei buoni propositi, ma a quello fitto, reale, pieno di curve e incroci, dove non tutto si vede con chiarezza. Aprirsi al cambiamento significa avere il coraggio di entrarci, in quel bosco. Sapendo che qualcosa si perderà, ma anche che molto potrà essere trovato. E non tutte le organizzazioni, dobbiamo dirlo, vogliono davvero entrarci.

Il cambiamento fa paura. Non sempre lo si dice apertamente, ma si intuisce. Nelle esitazioni, nei “non è il momento”, nei “ci penseremo più avanti”. C’è timore di perdere ciò che si è costruito. Di non riconoscersi più. E c’è, più spesso di quanto si ammetta, la sensazione concreta di non avere le forze. Di non farcela. E poi c’è quell’ombra che aleggia: l’idea che cambiare significhi smentire tutto ciò che è stato fatto prima. Come se rivedere un processo fosse un’ammissione di colpa. Come se rinnovare un linguaggio fosse un tradimento. Come se fare diversamente volesse dire che prima si sbagliava.

Ma cambiare, se ci pensiamo bene, è un atto di fedeltà. È prendersi cura della propria storia, tanto da volerla portare nel futuro. Non per cancellarla, ma per darle nuove possibilità.

Accompagnare le organizzazioni in questa direzione non è questione di strumenti, ma di sguardo e di ascolto. Prima di proporre una soluzione, occorre aprire uno spazio. Fermarsi. Chiedere. Entrare in punta di piedi. Comprendere le radici prima ancora di parlare di rami nuovi. Solo così si può proporre un’evoluzione che non cancella, ma arricchisce. Che non sostituisce, ma rilegge.

Un piccolo esercizio che spesso propongo è questo: prendere un’attività, una procedura, una consuetudine e chiedersi, insieme: “perché sì?” e “perché no?”. Il “perché sì” ci aiuta a riconoscere ciò che ha ancora senso, ciò che funziona. Il “perché no” apre possibilità. A volte basta poco: un cambiamento di prospettiva, di linguaggio, di metodo.

Cambiare non significa rompere. L’identità di un’organizzazione non sta nei documenti, né nei moduli. Sta nei valori che muovono le azioni, nei modi in cui si guarda al mondo, nel tono con cui si parla a chi sta fuori. Quell’identità, se è forte, può attraversare anche il cambiamento. Anzi: spesso ne esce più chiara, più riconoscibile, più vera.

“Abbiamo sempre fatto così” non è un errore. È un campanello. Un segnale che ci dice che lì, proprio lì, c’è qualcosa da guardare meglio. Non con la fretta di chi vuole smantellare, ma con l’attenzione di chi vuole capire. Perché il cambiamento non si impone. Si semina. Si accompagna. Si prepara, con cura e con tempo.

La fila è lunga, lunghissima, per chi dice di volere il cambiamento. Ma le persone — e le organizzazioni — che vogliono davvero cambiare, sono molte meno. Perché tra desiderare un cambiamento e decidere di cambiare, la differenza è sottile. Ma è sostanziale.

Così, prima di volere il cambiamento, devi essere tu a cambiare. Non credi?