Quando parliamo di generazioni, corriamo il rischio di ridurre la vita a un cluster. Con la Generazione Silenziosa questo rischio è ancora più alto, perché non stiamo parlando di persone nate tra il 1928 e il 1945, stiamo parlando di donne e uomini che hanno attraversato la guerra, la scarsità, la ricostruzione. Un passato che non conosciamo, se non per quello che ci è stato trasferito anche grazie all’Istituto Luce. Persone per cui “fare” era una lingua più naturale del “dire”, e per cui molte cose si tenevano insieme con il lavoro, la disciplina e il senso del dovere.

È una generazione che merita delicatezza. Hanno tutti più di ottant’anni oggi, e non tutti vivono le stesse condizioni: c’è chi è perfettamente autonomo e lucidissimo, e chi vive una fragilità crescente. Nel mio lavoro lo vedo bene: ci sono persone nate nel ’45 che partecipano a miei percorsi formativi, con curiosità e tenacia. E ci sono, allo stesso tempo, tante storie familiari – penso anche a mia nonna, venuta a mancare un paio di anni fa a 95 anni, o a mia mamma, primi anni boomer – che ci ricordano quanto l’età trasformi il rapporto con il tempo, con il corpo, con le energie. Parlare di questa generazione significa tenere insieme forza e vulnerabilità.

Un passo indietro: ciò che hanno ereditato

La Generazione Silenziosa arriva dopo due generazioni che hanno segnato profondamente l’idea stessa di comunità: la Greatest Generation (quella della guerra e della ricostruzione, 1901/1927) e, ancora prima, la Generazione Perduta (1883/1900), cresciuta nella durezza di un Paese dove il welfare non esisteva e la protezione era affidata a reti comunitarie, mutualistiche, religiose o laiche. È il tempo in cui il dono non è un gesto da raccontare, ma un modo per reggere la vita (leggi qualcosa di più nell’articolo precedente).

La Generazione Silenziosa cresce dentro questa eredità e la rende quotidiana. Non è la generazione delle grandi narrazioni eroiche a cui siamo abituati. È invece quella del lavoro che ricostruisce nel silenzio. Per questo, forse, “silenziosa” è un nome che dice più di quanto sembri.

Donne e uomini dalle grandi ossa

Mi viene spontaneo chiamarli così: donne e uomini “dalle grandi ossa”, per riconoscere che questa generazione ha conosciuto la fatica concreta. Il lavoro fisico, la terra, le mani, il mestiere, la casa da costruire, le rinunce. È una condizione storica che ha formato un’identità e quell’identità ha conseguenze anche nel modo di vivere il dono. Per molti di loro, donare non è un gesto identitario, bensì un gesto coerente con un’idea di responsabilità: si dona perché “si deve”.

Se dovessi provare a descrivere la loro cultura del dono con tre parole, sceglierei queste: dovere, fiducia, continuità.

- Dovere, perché il dono è spesso percepito come un gesto giusto, quasi naturale, parte di un patto sociale implicito: se posso, aiuto.

- Fiducia, perché molte persone di questa generazione si sono formate in un tempo in cui le istituzioni erano più verticali e molto meno sfumate di oggi. La fiducia si dava (e si perdeva con fatica), ma esisteva come base.

- Continuità, perché quando scelgono, tendono a restare, riconoscendo l’affidabilità.

Questo non significa che siano “facili” da coinvolgere, bensì che rispondono a criteri diversi rispetto a generazioni più giovani. E soprattutto significa che non vanno mai trattati come un “pezzo di storia”, né come un pubblico da gestire con condiscendenza. Sono persone adulte, spesso lucidissime, con una cultura del rispetto e del valore che chiedono di ricevere allo stesso modo.

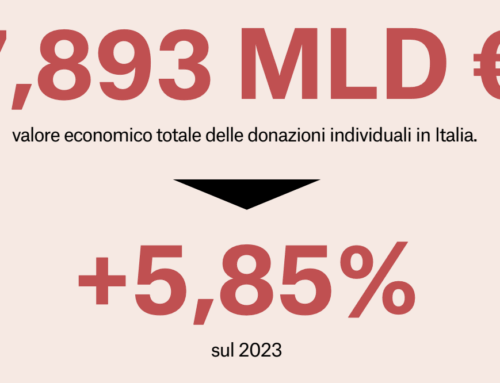

Perché oggi continuano a contare moltissimo

La Generazione Silenziosa ha ancora un peso reale nel sistema del dono: per abitudine alla continuità, per stabilità economica in alcuni casi, per un’idea di responsabilità che non è legata alla performance. Ma è anche una generazione che sta uscendo progressivamente dalla scena, e questo è un passaggio che il fundraising non può ignorare. Quando una generazione smette di donare non è solo un problema di entrate: è la perdita di un modo di intendere la fedeltà e la relazione. Per molte organizzazioni, la loro presenza è una forma di sostegno che fa ancora la differenza in modo sostanziale: piccoli importi regolari o un lascito pensato con attenzione.

Cosa significa, operativamente, lavorare con la Generazione Silenziosa

- La relazione è più importante del messaggio. Per questa generazione conta chi sei e cosa hai mostrato di fare nel tempo, non cosa dici oggi. La coerenza costruisce fiducia più di qualsiasi campagna creativa.

- Chiedi in modo sobrio e rispettoso. Funzionano richieste dirette e concrete. Meno enfasi. Meno urgenze artificiali. Prediligi chiarezza e dignità.

- Non infantilizzare, mai. Evita linguaggi semplificati, vezzeggiativi, eccessi di emotività. Non serve “commuovere”: serve essere affidabili.

- Scegli canali che non creino frizione. Per molti: carta, telefono, presenza, relazione personale. Per altri (e sono più di quanto si pensi): anche e-mail e digitale, purché semplici e lineari. Non è una questione di “età”, è una questione di abitudine e accessibilità. Chiedi sempre e non pensare di sapere già a priori, facendoti influenzare dall’età, qual è il canale prediletto.

- Cura il ringraziamento come un atto di rispetto. Il ringraziamento, per questa generazione, è parte del patto: deve essere sempre misurato, puntuale e il più possibile sincero.

La Generazione Silenziosa è la generazione che ha costruito, spesso senza parole, pezzi fondamentali del nostro Paese e del nostro modo di intendere la comunità, anche nel dono. E forse, nel tempo in cui tutto diventa visibile e raccontato, il loro silenzio ci ricorda che il fundraising non è soltanto una tecnica: è una relazione che si costruisce con rispetto, nel tempo.

Nel prossimo articolo continueremo il viaggio con chi viene subito dopo: i Baby Boomers, tra senso di appartenenza, necessità di partecipazione e attivismo.

***